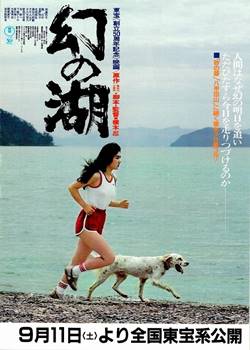

この記事では、映画『幻の湖』のあらすじをネタバレありの起承転結で解説しています。また、累計10,000本以上の映画を見てきた映画愛好家が、映画『幻の湖』を見た人におすすめの映画5選も紹介しています。

映画『幻の湖』の作品情報

上映時間:164分

ジャンル:サスペンス

監督:橋本忍

キャスト:南條玲子、北大路欣也、隆大介、関根恵子 etc

映画『幻の湖』の登場人物(キャスト)

- 尾坂道子(南條玲子)

- ソープランド「湖の城」にお市という源氏名で勤めているトルコ嬢。22歳。愛犬シロとのランニングを日課としている。何度も営業に訪れていた倉田の誠実さに心が動き、彼の銀行に多額の貯金を収める。一方で、琵琶湖畔で出会った謎の男に懸想している。ある日突然シロが殺されてしまい、犯人捜しに奔走する。

- 長尾正信(隆大介)

- 琵琶湖畔で笛を吹く男。道子と初めて出会った際は一切素性を明かさず彼女の前から去ったが、実はナサで働く宇宙科学研究員。戦国時代、婚約者であるみつを殺された長尾吉康の子孫。吉康より以前から代々伝わる笛を継承し、湖に沈んだ彼女の魂を鎮めている。

- 日夏圭介(光田昌弘)

- 有名な作曲家。シロを出刃包丁で殺した犯人。みつとお市の伝説を聞き付け、湖に沈んだ女の恨みを曲にするため雄琴を訪れた。

- 倉田修(長谷川初範)

- 東洋銀行に勤める銀行マン。道子へ営業した縁で、彼女にランニングのアドバイスもするようになった。神奈川への転勤に伴い彼女へ求婚する。

- 淀(かたせ梨乃)

- 道子の同僚。織田信長の妹であるお市、その娘の名前を源氏名に付けられている。本名は不明。

- ローザ / アン・リッジウェイ(デビ・カムダ)

- 道子の同僚。正体を隠しているが実際はアメリカの諜報員で、日本の大衆産業の調査のため「湖の城」に潜入していた。シロを殺した犯人を捜す道子に、日夏の個人情報を渡す。

映画『幻の湖』のネタバレあらすじ(起承転結)

映画『幻の湖』のあらすじ【起】

愛犬のシロと走りながら琵琶湖を周回する道子は、湖を一望できる山道で笛の音が聞こえ「お前と私だけしか知らないあの人にまた会える」と呟き、以前出会った謎の男との再会を夢見た。

「湖の城」に出勤した道子は支配人に呼び出され、貯金を他の銀行に移して欲しいと言い付けられた。彼女は馴染みの営業マン、倉田の務める東洋銀行に口座を持っており、同僚達にも勧めた結果、「湖の城」のトルコ嬢のほとんどが東洋銀行に金を預けていた。支配人は、こういった営業は止めるよう道子に釘を刺した。

道子は、間もなくアメリカへ帰ってしまうローザにランニングコースを見せて回った。別れ際にローザは、結婚するなら倉田のような男が良いと道子へアドバイスした。しかし、道子は倉田に惹かれつつも、湖畔で笛を吹き名前も言わずに去った謎の男を忘れられずにいた。雄琴を離れ東京に戻ったローザは、タイプライターで『日本における大衆産業』についての調査結果をまとめた。

出勤した道子は、湖の水際でシロが倒れているとの報せを受け琵琶湖へ急行した。ぐったりと倒れる白い犬に駆け寄るとそれは間違いなくシロであり、道子は泣き崩れた。

道子から連絡を受け動物病院を訪れた倉田は、道子と共にシロの死因を聞く。シロは、出刃包丁のような物で頭をかち割られたことが原因で死んでしまったらしい。道子は、まだ見ぬ犯人への復讐を誓い警察署へ向かった。

映画『幻の湖』のあらすじ【承】

吉田屋で出刃包丁を借りた者がいるとの情報を得た駐在は、道子を連れ現場へ向かった。包丁だけでなくまな板まで借りていったという男の名前は飯田貞夫といい、彼はエリという歌手とその関係者と共に湖で鯉を捌いていたらしい。見物人らの目撃証言によると、鯉を捌く飯田に向かって吠えたシロは、彼に近付いた途端明後日の方向に逃げたらしい。道子は、シロは飯田に殴られた後、湖に出れば自分に会えると思いその場を離れたのではないかと推測した。

「湖の城」に警察から電話があり、エリが所属する音楽事務所の名前がサンメトロだと判明した。飯田はそこの企画部員であった。彼らは警察を通し示談を持ち掛けたが、道子は許さなかった。

道子は、裁判に持ち込むため再び警察署を訪れたが、飼い犬の放し飼い許可証を持たない彼女は圧倒的に不利であった。まともに取り合わない警察に業を煮やした道子は、シロの命を奪った出刃包丁を手に、サンメトロのある東京へ向かった。

サンメトロの役員へ「殺した人に直接会って理由を聞きたい」と申し出た道子は、それで気が済むならと真犯人を告白された。シロを殺したのは、有名な作曲家である日夏圭介であった。道子はその足で日夏プロダクションを訪れたが、数日通い詰めても彼に会うことはできなかった。

道子は、東京の街で偶然ローザと再会した。事情を汲んだローザは、日夏の個人情報を持ち出し彼女へ渡したが、同時に「日夏を殺してもシロは生き返ってこない」と忠告した。

映画『幻の湖』のあらすじ【転】

日夏の自宅へ向かった道子は、彼がランニングしている姿を目撃し、持久力で彼に勝利しようと決意した。しかし、慣れない東京での走りに体が適応しない道子は必死に日夏へ食らいついたが、途中で引き離されてしまった。

失意の中雄琴へ戻った道子は、倉田が転勤すると知り、いよいよ彼との結婚を意識した。そんな折、道子は湖畔で笛を吹く例の男と再会を果たした。

男は、名前を長尾正信といった。彼は自らの吹く笛の由来を道子へ語った。

400年前、小谷城を治める浅井長政の妻、お市の侍女にみつという女がいた。お市はみつを自分の分身のように大切にしていた。ある時みつは、琵琶湖畔で笛を吹いていた地侍、長尾吉康と恋に落ちた。お市は、みつを利用した政略結婚に反対していたため、彼女の意志を尊重し長尾と結婚することを認めた。

城に召し上げられた長尾家とみつの婚礼の日、長政が謀反を起こしたとの報せが入り戦が始まった。吉康は戦地へ赴きみつは彼の帰りを待ったが、戦局は厳しいものとなった。負け戦を確信したお市は、兄、信長の元へ自身の長男である万福丸を生かして貰うよう願い出たが、嘆願虚しく長政は自害し、万福丸は串刺しの刑に処されてしまった。

浅井氏が滅んだ後、お市は功績を挙げた信長の家臣へ貰われることとなった。みつは、次々と小谷城へ運ばれてくる生首に絶望し、最終的に信長の軍勢により処刑された。みつは、祝言を挙げる際に着る筈だった白無垢を着て琵琶湖へ沈められた。命からがら戻った吉康は、今まさに琵琶湖へ沈められんとするみつの死体を見て、涙を流しながら笛を吹いた。

映画『幻の湖』の結末・ラスト(ネタバレ)

吉康より以前から長尾家に伝わっていた笛を継承した正信は、大学を出て宇宙科学を突き詰める程、この笛にまつわる伝説が気になって仕方なくなっていった。近いうちに磁場の研究のため宇宙へ発つ彼は、みつの魂を鎮めるため、最後に琵琶湖を訪れたのだという。

ただの源氏名であった「お市」と自分を重ねた道子は涙を流した。彼女はアメリカにいるローザへの手紙に倉田と結婚する旨をしたため、さらに、ナサにいる長尾に「どこかの星でみつさんと会って下さい」というメッセージと、同封した自分の髪の毛を一束渡して欲しいと託けた。

淀は、結婚のため数日後に店を辞める道子へ、シロと同じ犬種が映っている写真を数枚渡し「飼いたくなったら言いなさい」と言った。彼女は「たまには親孝行の一つくらいわね」と言い残し、道子の前から去った。

仕事に復帰した道子の前に、日夏が客として現れた。彼はお市とみつの伝説を聞き付け、琵琶湖に沈んだ女の恨みをモチーフに作曲しようと雄琴を訪れていたのだ。道子は鞄に忍ばせていた出刃包丁を手に日夏に襲い掛かり、彼はその脚力を持って瞬時に店から飛び出した。日夏は街中を疾走し、背後に迫る「お市」こそ白い犬の飼い主であると悟った。

道子は東京での雪辱を果たし、長時間に及ぶ激走の末日夏を追い越した。息も絶え絶えの彼女は「勝ったわ!」と心の中で叫び、日夏に出刃包丁を二度突き刺した。

同じ頃、宇宙塵の採取のためスペースシャトルの外へ出ていた長尾は、宇宙から琵琶湖を見下ろしていた。彼は道子の髪を括りつけた笛を琵琶湖の上空に漂わせ、「地球の自転と共に永遠に琵琶湖の上にあるように」と、みつの魂へ祈りを捧げた。

映画『幻の湖』の感想・評価・レビュー(ネタバレ)

つっこみどころ満載、困惑する場面満載の愉快な映画だった。脚本は、『八甲田山』『砂の器』を手掛けた橋本忍。

中盤までは「不思議なテンポだな」とは思いつつすんなり観ることができた。道子が興味を持つ長尾が、湖に向かって笛を吹いている理由も分かる。難解なのは、犬を殺された仇にランニングのタイムで勝とうとする道子の胸中と、ラストの宇宙空間の描写だ。

この映画は、雑なスプラッター映画を観るように「そんな風にならないって!」とつっこみを入れながら適当に観るのがおすすめだ。(MIHOシネマ編集部)

まさに「異色作」としか言いようのない映画体験でした。前半は恋人を殺された女性・摩耶子の復讐劇として進みますが、突然の超常展開やカーチェイス、弓道による仇討ち、果ては古代神話的なラストと、ジャンルの枠を超えてくる衝撃。ストーリーとしての整合性はともかく、あまりにも独自の美学と映像が強烈すぎて、意味がわからないのに心を奪われました。理解を超えた芸術とはこういうものなのかもしれません。(30代 男性)

一言でいえば「カオスの極み」。映画の前半と後半がまるで違う作品のようで、観ている間ずっと不安になるような独特の空気が漂っています。摩耶子の弓道の動作がとても美しく、精神的な強さが表れている一方、後半の展開はまるで夢の中をさまようよう。特に最後の“幻の湖”の登場は、まさに神話の世界。現実と幻想の境界が曖昧になっていく感覚がクセになります。これは考えるより“感じる”映画ですね。(20代 女性)

観終わった後、何を見せられたのか分からず、しばらく呆然としました。昭和の終わりに、これだけアヴァンギャルドで壮大なスケールの映画が作られていたことに驚きます。摩耶子が湖で舟を漕ぐラストシーンは圧巻。そこに至るまでの全てが伏線なのか、意味がないのか、それすら分からないのに感動してしまう不思議さがあります。映画の常識が通用しない、唯一無二の問題作。(40代 男性)

ヒロインの摩耶子があまりにも美しく、弓道という静かな武道を通じて彼女の感情が語られていくのが良かったです。ただし後半から話が完全に飛びます(笑)。伏見稲荷、カーチェイス、石舞台、古代の巫女のようなビジュアル……。論理的に解釈しようとすると頭が痛くなるけれど、映画に流れる空気感や映像美は本当に素晴らしい。もはやこれは“観る詩”です。(50代 女性)

正直、ストーリーとしてまとまっているとは言い難いけれど、それを超越する何かがある。ラストに登場する「幻の湖」は、比喩なのか、実在するのか、あるいは摩耶子自身の心象風景なのか……。観る人によって意味が変わる作品です。摩耶子という存在自体が“幻”だったのではないかと思わせるような演出もあって、解釈が無限大。映画の常識に縛られない視聴者向けの、挑戦的な一作でした。(20代 男性)

冒頭の復讐劇に感情移入していたのに、後半から突然トリップ感満載になって混乱。でも、それがクセになる。映像の構図やカメラワーク、音楽の使い方など、細部の作り込みは非常に洗練されていて、ただの“変な映画”で終わらない説得力がある。全編を通して「日本映画の奇跡」と言っても過言ではない。ある意味、夢と現実、過去と未来、全てが混ざった“時空の断片”のような作品。(30代 女性)

久しぶりに“映画という芸術”に圧倒されました。内容は正直ほとんど理解不能です。しかし摩耶子の凛とした佇まい、風景の美しさ、セリフの少なさが逆に心を揺さぶってきます。特に、琵琶湖を背景に矢を放つシーンは、台詞なしでも感情が伝わる名シーンだと思います。物語ではなく、感覚とビジュアルで押し切ってくるこのスタイル、日本映画では極めて稀有な存在です。(60代 男性)

とにかく「摩耶子」というキャラクターの存在感が強すぎる。最初は復讐の物語かと思わせて、途中から彼女が何者なのかすら分からなくなる。彼女の内面を映像詩として表現したような後半の展開は、人によって評価が分かれると思うけど、私はかなり好きでした。もはや物語性とか因果とかを超えて、摩耶子という“概念”を体験する作品だと思います。(40代 女性)

あまりにもシュールで難解な展開に、途中で何度も「これは夢か…?」と錯覚しました。けれどもラストシーンで摩耶子が幻想の湖に舟を浮かべるシーンで、すべての破綻が美しく昇華される。あのラスト一発で、全編が“芸術”として認識されるような作品でした。意味はわからないけど、なぜか涙が出た。こういう映画がもっと評価されてほしいです。(20代 男性)

映画『幻の湖』を見た人におすすめの映画5選

利休

この映画を一言で表すと?

沈黙と美の中に潜む“死の哲学”が息づく、日本的叙情の極致。

どんな話?

戦国時代、茶道を芸術として極めた千利休の生き様と、武将たちとの間で揺れる人間関係を描いた歴史劇。精神性と美意識、そして死の覚悟が静かに映し出される、非常に内省的で詩的な作品です。

ここがおすすめ!

『幻の湖』と同じく、台詞以上に“空気”と“沈黙”で語る映画。日本的な美学や死生観を映像化した作風は、摩耶子の沈黙の矢と重なる印象を受けます。観終わった後の余韻も深く、時間をかけて味わいたい一本です。

曼荼羅

この映画を一言で表すと?

性と死と超越を描いた、壮絶な“映像密教”。

どんな話?

若者たちが山中の共同体で“自由”や“真理”を模索するうち、次第に極端な暴力や宗教的な儀式にのめり込んでいく。70年代のアングラ思想が詰まった、実験映画的な異色作です。

ここがおすすめ!

意味が分からない、でも目が離せない。その不条理さと映像の衝撃は『幻の湖』と共通する部分。特に観る人の精神状態によって受け取り方が変わるタイプの作品で、考察や再視聴にも向いています。

太陽を盗んだ男

この映画を一言で表すと?

日本映画史に残る、狂気と反逆のエンターテイメント超作。

どんな話?

物理教師が自作の原爆を手に入れ、国家に対して挑戦状を叩きつける。国家・暴力・正義と個人の自由が入り乱れる、ジャンルを超えた“熱すぎる”映画です。

ここがおすすめ!

『幻の湖』のように“常識では測れない主人公”が暴走しながらも、どこか静かに哲学を語るような構成。1970〜80年代の日本映画特有の、熱と混沌に惹かれる人には絶対に刺さる作品です。

夢(黒澤明監督)

この映画を一言で表すと?

夢と現実の狭間にある“死生観”を静かにたどる映像詩。

どんな話?

黒澤明自身の夢をモチーフに構成された8つの短編から成るオムニバス映画。自然、戦争、死、そして再生など、人生の断片が幻想的かつ情緒的に描かれます。

ここがおすすめ!

『幻の湖』と同じく、言葉よりも映像と音で語る哲学的な映画です。理解不能でも“美しい”と感じてしまうシーンの連続で、観る者を夢の中に引き込んでくれます。映像表現としての日本美を堪能できます。

儀式

この映画を一言で表すと?

家系と国家の“儀礼”に縛られた人間たちの迷走と崩壊。

どんな話?

ある名家の葬儀から始まる物語は、戦後日本の縮図そのもの。家族、政治、天皇制などを背景に、若者たちがいかに時代と向き合い、変質していくのかを描いた野心作です。

ここがおすすめ!

『幻の湖』に感じた“日本的なるものの謎めいた重さ”が、この作品にも漂っています。社会批評と詩的象徴が渦巻く構成で、観る者に問いを投げかけ続ける作品です。メッセージを“感じる”タイプの映画です。

みんなの感想・レビュー