この記事では、映画『ミツバチのささやき』のあらすじをネタバレありの起承転結で解説しています。また、累計10,000本以上の映画を見てきた映画愛好家が、映画『ミツバチのささやき』を見た人におすすめの映画5選も紹介しています。

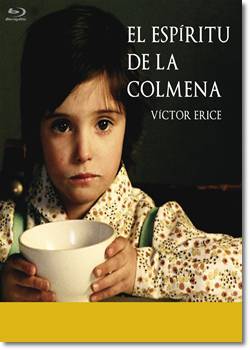

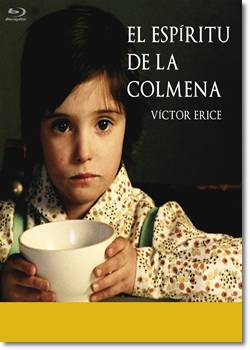

映画『ミツバチのささやき』 作品情報

- 製作年:1973年

- 上映時間:99分

- ジャンル:ヒューマンドラマ

- 監督:ヴィクトル・エリセ

- キャスト:アナ・トレント、イザベル・テリェリア、フェルナンド・フェルナン・ゴメス etc

映画『ミツバチのささやき』 評価

- 点数:90点/100点

- オススメ度:★★★★★

- ストーリー:★★★☆☆

- キャスト起用:★★★★★

- 映像技術:★★★★★

- 演出:★★★★★

- 設定:★★★★☆

[miho21]

映画『ミツバチのささやき』 あらすじネタバレ(起承転結)

映画『ミツバチのささやき』のあらすじを紹介します。※ネタバレ含む

映画『ミツバチのささやき』 あらすじ【起・承】

1940年頃、カスティーリャ(スペイン)のオユエロス村。幼いアナと姉のイザベルは養蜂場を営む父のフェルナンドと母のテレサと比較的裕福に暮らしている。

今日は村の公民館に映画がくる日だ。大人も子供も椅子を持参して集まる中「フランケンシュタイン」が上映される。アナとイザベルも食い入るようにスクリーンを見つめる。

しかし、姉妹の両親の姿はない。フェルナンドはどこか世捨て人のようで孤独に蜂の生態を調べており、テレサは昔の恋人のことばかり想い届くかどうかもわからない手紙を書き続けている。テレサは手紙の中で“人生を本当に感じる力も消えた”と昔の恋人に語りかけていた。

映画を見終えたアナは“なぜ怪物は少女を殺し、そして怪物も殺されたの?”と姉のイサベルに尋ねる。イサベルは“あれは映画だから2人は本当には死んでいない”と答え、自分はあの怪物に会ったことがあると嘘をつく。怪物は精霊だから目には見えないが友達になればいつでも話ができるのだ、目を閉じて“私はアナです”と話しかければいいと妹をからかう。幼いアナはその話を本気で信じ込む。

イサベルは村はずれの井戸のある廃屋にアナを連れて行き“精霊はここにいる”とまた嘘をつく。アナは精霊見たさに一人でこの場所を度々訪れるようになる。そしてそこで大きな足跡を見つける。

ある日、ファルナンドと姉妹はキノコ狩りに出かける。彼は娘たちに毒キノコの見分け方を教え、毒キノコを足で踏みつぶす。

フェルナンドは出張でしばらく家を空ける。姉妹は気難しい父の不在を喜んでいるかのようにはしゃいでいた。

映画『ミツバチのささやき』 結末・ラスト(ネタバレ)

イサベルはアナをからかうため、窓から何物かが侵入してきたように見せかけ死んだふりをする。アナは怖くなって人を呼びに行くが屋敷には誰もいない。アナが部屋へ戻ると、そこにイサベルの姿はなかった。イサベルは背後から怪物のふりをして近づきアナを驚かせる。アナは悲しそうに姉を見つめる。

その晩、アナは一人で家を抜け出す。アナがいないことに気づいたイサベルが翌朝アナにどこへ行っていたのか聞くが、アナは何も答えない。

同じ頃、あの廃屋には怪我をした脱走兵が逃げ込んでいた。廃屋で脱走兵を見つけたアナは、彼にリンゴを差し出す。リンゴを食べる脱走兵を見て、アナは嬉しそうに微笑む。

再びアナは廃屋を訪れ、脱走兵に父のコートとパンとハチミツを持ってくる。コートの中にはオルゴール付きの懐中時計が入っていた。オルゴールを鳴らした後、脱走兵はアナに手品を見せてくれる。

その晩、脱走兵は射殺され、翌朝フェルナンドは警察に呼び出される。脱走兵の遺体を見せられ“知らない”と答えると、警察はコートと懐中時計をフェルナンドに差し出す。

一家四人でのお茶の時間、フェルナンドは何も言わずに懐中時計のオルゴールを鳴らす。フェルナンドはアナの様子をじっと見つめていた。

翌日、廃屋を訪れたアナはそこに血痕を見つける。アナを探しに来たフェルナンドの姿を見て、アナは逃げ出しそのまま行方不明になってしまう。

家族と村の人たちは必死でアナを探すが、夜になってもアナは見つからない。アナは一人で森をさまよい、水辺でついに怪物と出会う。アナは震えながら目を閉じる。

翌朝、村はずれの廃墟跡でアナが見つかる。アナはすっかり衰弱しており、誰とも話をしようとしなかった。医者は心配するテレサに“彼女はまだ子供でひどい衝撃を受けているが、少しずつ忘れていく”と言って励ましてくれる。テレサは手紙も燃やし、家族と向き合おうとし始める。

夜、アナは一人で起き出し窓を開けじっと外を見つめる。

映画『ミツバチのささやき』 感想・評価・レビュー(ネタバレ)

映画『ミツバチのささやき』について、感想・レビュー・解説・考察です。※ネタバレ含む

とても難解な名作

一度だけこの映画を見て、すっかり内容を理解することは不可能に近い。主人公は6歳の幼い少女アナであり台詞は極限まで削られている。その代わり彼女の印象的な大きな瞳は何度も映し出され、微妙な変化を見せる。彼女の瞳からその心情変化を読み取らせることで、本作は強いリアリティーを持ち、我々の心に何かを訴えてくる。

この作品を語るとき、当時のスペインが抱えていた複雑な時代背景を重ね、抽象的に表現される数々のシーンを政治的なものの象徴(隠喩表現)だと意味付けていく人は多い。確かにそういう見方もあるが、難しい評論は専門家に任せて、一般の観客はもっと素直にこの作品世界と向き合った方が、より何かを感じ取れるのではないだろうか。

つまり、精霊の存在を本気で信じているアナの気持ちになってこの世界を見つめてみるのだ。そうすることで、彼女の視線の先には何かあるのか、それをじっと見つめている彼女の瞳は何を語ろうとしているのかが少しずつわかってくる。

まずはアナのように目を閉じて精霊の存在を信じていた頃の自分に戻ることから始めなければこの映画の世界は見えてこない。だからこそ本作は難解な名作になっている。

魔女のようなイサベルとアナの成長

アナの姉のイサベルはことば巧みに純朴なアナを騙し、それを信じ込む妹の様子を見て楽しんでいる。小さなイタズラのようだが、イサベルにはそれだけではない描写がある。

イサベルは黒猫の首を締め上げ、噛まれた指から出た血を口紅のように自分の口へ塗る。イサベルに手ひどく騙され傷ついたアナが見つめているのは、たき火を飛び越えて遊ぶイサベルの姿だ。このシーンはまるで魔女たちのヴァルプルギスの夜の宴のようだ。

これを境にアナはイサベルに距離を置き始める。信じていた姉の中にアナは魔女のような悪意を感じ、意図的に彼女から離れようとしている。つまり自分自身で考え始める。

その成長があって脱走兵との交流と別離が描かれている。自分の力で“いいものと悪いもの”を見極めようと考え始めたアナは、脱走兵を“いいもの”だと判断した。しかし彼は殺されてしまった。彼女はもう怪物の時のように誰かに“どうして彼は殺されたの?”とは聞かず、一人でその問題を解決しようとしている。

このことは森で父が“いいキノコと悪いキノコの見分け方”を娘たちに教えるシーンが伏線となっている。脱走兵の死後、迷い込んだ森の中でアナがじっとキノコを見つめるシーンは、彼女が自分で善悪を判断しようとしていることの象徴だろう。

とはいえ、これは全て推測だ。はっきりした言葉で何も語られていないからこそ、それぞれの解釈でアナの心を読み取る面白さがある。

“静けさ”がここまで雄弁に語る映画があるだろうか。アナの純粋な眼差しと、彼女の小さな世界に広がる「死」と「想像」の不気味な調和。フランケンシュタインの映画が彼女の心に蒔いた種が、やがて亡霊のような幻影を呼び起こす描写には、戦慄と詩情が同居していた。これは映画ではなく、ひとつの夢だ。終始、囁きのように。(30代 男性)

まるで一冊の詩集のような作品でした。登場人物がほとんど何も語らないのに、観る者の胸をこれほど打つのはなぜなのか。アナの目に映る世界は恐ろしくも美しく、特に彼女が「精霊」に出会うシーンは、現実と想像の境界をすり抜ける魔法のような瞬間でした。政治的な背景を知っていると、より深みが増す一本です。(40代 女性)

この映画には説明も音楽も過剰な演出もない。ただ少女のまなざしと、遠くの汽車の音、揺れる木々があるのみ。それでこんなにも感情を揺さぶるのだから、恐ろしい。アナ・トレントの演技は奇跡的。彼女の無垢が、ファシズム下のスペインの乾いた大地と対照を成していた。映画とはここまで抑制できる芸術なのか。(50代 男性)

少女の目を通して描かれる“世界の解釈”が、こんなにも豊かで、こんなにも不穏だとは思わなかった。『フランケンシュタイン』という虚構を受け取ったアナが、それを信じ、実体化させようとするプロセスには、子どもの想像力の暴力的なまでの強さを感じた。あの蜂の巣の中に何が囁いていたのか、今も分からない。(20代 女性)

大学の卒論でこの映画を扱ったのですが、結論として「よくわからないが、それが良い」。アナの見ている世界は抽象的で、でも現実にどこか繋がっている。特に、戦争の影を背負った兵士との出会いの場面では、彼女の心のなかで何かが壊れ、また芽生えていたように思えた。空気が語る映画は貴重です。(30代 男性)

『ミツバチのささやき』を観て「退屈」と言う人とは距離を置きたい。これは人生で“静けさの中に響く音”を聴いたことのある人のための映画です。少女がフランケンシュタインに心を寄せる構図は、他者とのつながりを渇望する孤独のメタファー。セリフよりも風の音を聞いてほしい。沈黙は黄金、いや蜂蜜かもしれない。(40代 女性)

これは静寂に染み込んだ死の物語だ。アナは「死」を知らない。それゆえ彼女にとって死は“訪れる”ものでなく“呼ぶ”ものだ。彼女が森で出会う男は、果たして本当にいたのか、それとも想像の産物か。視線と沈黙、空虚と希望がせめぎ合う構造に痺れました。派手な映画に疲れた現代人にこそ観てほしい静謐な芸術。(60代 男性)

「ミツバチのささやき」というタイトルに癒され系映画を想像した自分を、過去に戻って静かに殴りたい。なんという幻想と不安が混ざった映画でしょうか。セリフの少なさが、アナの空想の世界をより強く引き立てていて、どこまでが現実でどこからが夢なのか曖昧になっていく。これは子どもの内面に潜む“無意識”の記録です。(20代 男性)

映像がとにかく美しい。黄金色の光と荒涼としたスペインの田舎風景のコントラストが、少女の精神の不安定さを描き出しているようでした。家族の不和、沈黙、戦争の影…すべてが語られないままに観客へ“侵入”してくる。アナが問いかける「精霊は本当にいるの?」という無垢な一言に、大人の心がざわつきます。(30代 女性)

アナ・トレントの無垢な表情に、世界のすべてが投影されている。彼女が問いかける「死」の意味、それに答えを出そうとする幼い想像力の軌跡を描いた本作は、まるで生と死のあわいを彷徨う詩のようです。抑制された演出がこれほどまでに濃密な感情を生むとは。ラストの“見えない何か”との対話に、胸が締めつけられました。(40代 男性)

映画『ミツバチのささやき』を見た人におすすめの映画5選

鏡(1975 / アンドレイ・タルコフスキー)

この映画を一言で表すと?

記憶、夢、歴史が交錯する詩的映像体験。

どんな話?

死期の近い詩人が、自身の人生を断片的に回想する。母への想い、子ども時代の情景、夢や記憶が混ざり合いながら、ロシアの歴史とも重なっていく。時間と空間を超えた感覚で綴られる映像詩。

ここがおすすめ!

『ミツバチのささやき』の静けさと内面性が心に残った人にぴったり。抽象的ながらも感情の深層を刺激し、詩的な映像美に包まれる特別な時間が体験できます。難解でも、感じ取る映画です。

アリスのままで(Still Alice)

この映画を一言で表すと?

静かに壊れていく“自分”との対話。

どんな話?

言語学者であり母であるアリスが、若年性アルツハイマーを宣告され、自身の記憶が少しずつ崩れていく過程と向き合っていく姿を描いたヒューマンドラマ。内側から見た喪失の記録。

ここがおすすめ!

『ミツバチのささやき』と同様、“語られない痛み”を丁寧に描いています。静かな演出と強い余韻が特徴で、アナのような「見る者」を主人公にした作品としても通じる部分が多く、観たあとに深い沈黙が残ります。

ポネット(Ponette)

この映画を一言で表すと?

母の死を受け入れられない少女の、祈りにも似た日常。

どんな話?

交通事故で母親を亡くした4歳の少女ポネットが、大人では想像もできない形で喪失と向き合っていく。理解しきれない現実を、自分なりの言葉と行動で探っていく姿を静かに追う。

ここがおすすめ!

アナと同じく、幼い少女の視点から描かれる“死”と“幻想”の世界が共鳴します。自然な演技とリアルな空気感、そして希望とも絶望とも言えないラストに涙が止まらなくなる一作です。

白いリボン(Das weiße Band)

この映画を一言で表すと?

静謐な村に潜む“善良さ”の仮面と暴力。

どんな話?

第一次世界大戦前夜のドイツの農村で起こる奇妙な事件の数々。村に漂う閉塞感と、純粋に見える子どもたちの影に潜む暴力性を通して、ナチズムの萌芽を暗示する社会派サスペンス。

ここがおすすめ!

『ミツバチのささやき』の“子どもの目線”と“静かな不安”が好きな方におすすめ。白黒の映像美と不穏な空気感が心を離さず、見終わったあとに何かがじわじわと沁みてきます。

そして人生はつづく(And Life Goes On)

この映画を一言で表すと?

絶望の中にもなお、淡々と生が続いていく。

どんな話?

イランの大地震後、監督自身の映画の子役を探して現地を訪れる父子の旅。瓦礫の中でなおも営まれる日常と、逞しく生きる人々の姿が、静かで確かな力をもって語られる。

ここがおすすめ!

生と死のあわいを見つめる『ミツバチのささやき』と地続きの感覚があります。説明や演出を極限まで削ぎ落としたからこそ、言葉以上の“気配”を感じ取ることができる珠玉の一本です。

みんなの感想・レビュー

2017.4/13(木)ユーロスペースでの特別上映観る予定なので、

とても参考になりました!

堪能してきます♪