この記事では、映画『美術館を手玉にとった男』のあらすじをネタバレありの起承転結で解説しています。また、累計10,000本以上の映画を見てきた映画愛好家が、映画『美術館を手玉にとった男』を見た人におすすめの映画5選も紹介しています。

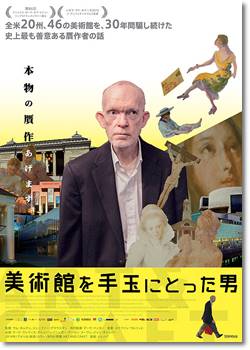

映画『美術館を手玉にとった男』の作品情報

上映時間:89分

ジャンル:ドキュメンタリー

監督:サム・カルマン、ジェニファー・グラウスマン

キャスト:マーク・ランディス、マシュー・レイニンガー、アーロン・コーワン、ロバート・ウィットマン etc

映画『美術館を手玉にとった男』の登場人物(キャスト)

- マーク・ランディス

- 凄腕の贋作画家。金銭の授受は行わず、美術館に自分が作成した贋作を寄贈している。精神的な病気を抱えており、現在も薬を服用している。

- マシュー・レイニンガー

- シンシナティ美術館のチーフレジストラー。ランディスの贋作を見抜いた人物。それからランディスに興味を抱くようになる。余りにも執拗にランディスのことを追うため、美術館を辞めるハメになる。

- アーロン・コーワン

- シンシナティ大学にあるDAAPギャラリーのディレクター。マシューの元同僚。なぜ贋作を寄贈するのか、ランディスの行いに疑問を抱き、興味を持つようになる。

- ロバート・ウィットマン

- FBI美術犯罪チーム創設者。マシューからランディスのことを聞き、ランディスのことを知る。

- ジョン・ギャッパー

- フィナンシャルタイムズ記者。本社から指示され、ランディスについて調査を行い記事にする。

- ドナ・イングリッシュ

- 元ランディスのケースワーカー。2人の息子がいる。ランディスのことを1人の患者として心配している。

映画『美術館を手玉にとった男』のネタバレあらすじ(起承転結)

映画『美術館を手玉にとった男』のあらすじ【起】

ランディスは贋作画家だった。今回は亡くなった姉のエミリーが所持していたという名目で、時祷書の1ページを寄贈するためにサリバンという男性に会いに行った。亡くなった姉がいると言っていた方が、面倒な対応をしなくて済むのだ。

オハイオ州シンシナティ。マシューはシンシナティ美術館のチーフレジストラーとして働いており、ランディスを追ってから4年の月日が経とうとしていた。ランディスが贋作を寄贈する目的は、奇妙なことに金ではなく、プロを騙して贋作の展示を楽しむことにあった。マシューはランディスと前の職場で会ったことがあった。ランディスは本名を名乗り、絵画を見せてきた。だが、マシューはその絵画と全く同じ物が、サバンナ芸大の報道発表に掲載されているのを見たことがあった。ランディスが持ってきたレピーヌの板絵を調べてみると、他の美術館にも同じ物が保管されていることが分かった。全て本物に見えるほどの出来栄えだった。それからマシューはランディスに興味を抱くようになった。

ミシシッピ州ローレル。パインベルト・メンタルヘルスケア。ランディスはここで治療を受けていた。自殺願望はあるか、他害衝動はあるか、医師から問診を受ける。楽しいことはあるか聞かれるが、ランディスは何も答えなかった。

ランディスは贋作制作が好きだった。心を落ち着かせることができるし、幼い頃を思い出すことができるからだった。ランディスは長時間記憶し、細部を描くことが得意だった。C・F・メニンガー記念病院に入院していた頃、施設の人もランディスの腕に興味を持っていた。18歳の頃、ランディスは入院しており、その病院には様々な精神疾患を抱える患者が入院していた。

オクラホマ州オクラホマシティ。美術館は贋作を展示することを嫌がる。オクラホマシティ美術館は展示してから5か月後に贋作だと気づき、すぐに壁から絵画を外した。関係者に情報が流され、マシューも対応に追われた。美術館は自分達が所持している作品が贋作だと疑うことをせず、何度も訴えてようやく確認してくれる有り様だった。30年に渡り、20州46の美術館が騙されていた。寄贈された贋作は、100点を超えた。

映画『美術館を手玉にとった男』のあらすじ【承】

ルイジアナ州ラファイエット。トゥロスはヒリヤード大学美術館のディレクターとして働いていた。トゥロスがランディスに会ったときは、絵画を持って来る前に、画像と1億円近くの落札記録を送ってきていた。落札者の名前は明記されていなかったが、ランディスから落札者は母親だと聞かされていた。母親の名前はエミリーで、姉と全く同じ偽名を使っていた。ランディスはパリで財産整理をしているときに見つかった絵画を寄贈したいと嘘を吐いていた。ランディスは美術館で働く職員が、芸術と金に弱いことを知っており、巧みに嘘を吐くのだ。

アーロンはシンシナティ大学にあるギャラリーのディレクターとして働いていた。約1年前にランディスの存在を知り、興味を持った。ランディスが美術館に贋作を寄贈する動機が気になったのだ。アーロンはランディスに連絡を取り、様々な質問をした。だが、ランディスは長い話だと返答に困惑した。

ランディスはよく両親に連れられ、欧州旅行に行っていた。そこで父と共に美術館に行っては、カタログを買って帰っていた。両親が夜に2人で出掛けていたため、ランディスは留守番をしながら絵画を模写して時間を潰していた。模写をし始めたのは8歳の頃で、絵に紙を当て、何度も紙を捲って元の絵を確認しながら模写していた。

アーロンはなぜ捕まらないと思うのかランディスに問い掛けた。ランディスは何も犯してないからだと答えた。

ランディスの母が亡くなってから、2年の月日が経とうとしていた。ランディスは母の死を乗り越えるのに、多くの時間が必要だった。1年前にふと神父をしようと思い立ち、母の車で慈善活動を行い様々な場所に足を運んだ。だが、教会には6年も足を運んでいなかった。

映画『美術館を手玉にとった男』のあらすじ【転】

騙された人達はランディスの行いが許せず、入院するか刑務所に入る必要があると考えていた。FBI捜査官のロバートはマシューから贋作画家がいると連絡を受け、ランディスのことを知った。マシューは最初からランディスの事件を追っている人物だったため、捜査には非常に役に立った。だが、少々執着心が強すぎるような気がした。

ランディスはマシューのことを容姿さえ覚えていなかった。だが、マシューが自分のことを追っているのは知っていた。マシューはランディスのことを執拗に追いかけ、家で子供の世話をしながら主夫生活を送っていた。男である自分が働いていないことに疑問を抱きながらも、ランディスを追うことを止められなかった。シンシナティ美術館はランディスを追っているマシューに疑問を抱き、勤務中にランディスに関する電話やメールのやり取りを禁じた。その後、マシューは美術館を追われた。

絵画を美術館に持ち込めば、大金が動くのが普通だった。贋作なら、詐欺行為となるのだ。だが、ランディスは無償で寄贈するため、受け取るかどうかは美術館の意思に委ねられていた。

ランディスは17歳の頃、神経衰弱と診断された。父が他界して動揺していたのだ。体調不良を感じて偶々行った病院に精神科があり、“妄想型統合失調症と精神障害”であると告げられた。他にも“パーソナリティ障害”や“支離滅裂”“病理的に不適切な不信感”など、自覚しているものもあるが、納得のできない症状についても指摘された。

映画『美術館を手玉にとった男』の結末・ラスト(ネタバレ)

ランディスが初めて人にあげた作品は、ディクソンのインディアンの贋作だった。図書館に行き本を読みこんで描き上げた。昔は機械を頼らずに贋作を作っていたのだ。現在のランディスは、“オリジナル”作品をコピーして贋作を作っていた。154倍に引き延ばしてコピーした絵を木の板に張りつけ、絵の具を使って“オリジナル”の風合いを出して贋作を作り上げた。

ドナはランディスにとって最初に出会った社会福祉士で、グループホームを出てから世話になった人物だった。ドナは久しぶりにランディスの家を訪ねた。ランディスがきちんと薬を飲み、外出しているのか気になっていたのだ。

ニューヨーク州ニューヨーク。記者のジョンは本社から連絡を受け、ランディスの事件について記事を書くことになった。ジョンは最初に居住履歴から調べることにした。ランディスは引っ越しを何度も重ねていたため、たくさんの電話番号があった。ジョンはいくつかの電話番号に連絡してみたが不通のため、直接ランディスが住んでいるローレルを訪れた。地元の学芸員に話を聞きに行ったり、ランディスの母親の家を訪れたりした。皆ランディスのことを変人だと噂していた。

ランディスは何十年も活動していたが、行く手を阻む者はいなかった。マシューだけがランディスの行いに気づいて、何とかしようとしたのだ。ランディスは贋作画家であることを認めており、有名になり過ぎで美術館から出入禁止になることだけを心配していた。

オハイオ州シンシナティ。アーロンはランディスの新聞の記事を見て、個展を開くことを思いつく。贋作を一堂に集めて、ランディスの作品が先人達のような単なる盗作ではないことを比較するのだ。アーロンの元同僚のマシューは話を聞き、興味を惹かれる。ランディスのことを美化するのではなく、額面通りに物事を受け取るなと言う教訓になると思ったのだ。

マシューは展示するために送られてきたランディスの贋作を見て、彼の技術に感嘆の声を上げた。公的文書の贋作まであった。マシューは改めて、作品を注意深く見て適切に評価すべきだと思った。

個展前夜。ランディスは緊張で落ち着かない気分を持て余していた。個展当日。個展を訪れている人達は、絵画を見ながら様々なことを話していた。ある人は話題となったが結局捕まらなかったことを話しており、ある人は素描家としても素晴らしい腕だと話していた。

ランディスはマシューと個展を一緒に回った。2人は絵画の“色”について意見を交換し合った。その後、学生や学部長とも言葉を交わした。他の人から自分の作品を作るべきだと勧められ、ランディスは自分が昔描いた母の人物画が展示してあることを伝えた。ランディスは自身のことを芸術家とは思っていなかったが、なりたいとは思っていた。ランディスはあるアイデアを持っていた。それは、紛失や盗難にあった芸術作品を描き、持ち主に返すことだった。

映画『美術館を手玉にとった男』の感想・評価・レビュー(ネタバレ)

30年に渡り自身が手掛けた贋作を全米各地の美術館に寄贈し続けたマーク・ランディスという男の話。

凄腕でありながらも自分の作品は作らずに、ただ好きで贋作を制作しているという彼にとても興味を持った。

名前を変えて、背景まで作り込んで、金銭は受け取らずに贋作を寄贈するマーク。

多くの美術館が、彼の贋作を本物の作品だと思い込んで騙された。

彼の行為そのものが現代アートだった。

彼のオリジナル作品を観てみたいけれど、彼自身にその気はなさそうだ。(女性 20代)

美術館を舞台に、史実に基づく大胆すぎる詐欺男の人生がリアルに描かれていてハラハラが止まりませんでした。主人公ウェイン・アダムズが贋作を使って美術界に潜り込み、英国文化から権威を引き剥がす様は、知略と嘘で塗り固められた一種の革命劇のよう。彼の喋り口調、サイン入りパンチパス、真贋をめぐる攻防…最後に美術館側に敗北するものの、彼の「もう一度やれる」自信には嫌な後味と共に妙な尊敬が湧きました。(20代 男性)

愛と孤独と賭けが交錯するドラマだと感じました。ウェインは詐欺師ですが、ただの悪党ではありません。美術作品への愛情と、制度への挑戦心が彼を動かしていて、そのアンビバレンスが物語を豊かにしていました。最後に逮捕されるものの、彼が心底「作品が好き」だったことは伝わります。観終わった後、真贋の世界の面白さと、その裏にある人間ドラマに引き込まれました。(30代 女性)

贋作と本物が交差するギリギリのライン上で、詐欺師と美術界が相対する構図が斬新でした。特に、彼が美術館関係者の弱点を巧みに突いていくシーンには思わず息を呑む興奮がありました。法廷で明らかになるディテールも見応えたっぷりで、最後に服役しながら「またやる」と笑う姿は、嘘つきとは思えないほどのカリスマでした。(40代 男性)

クリエイティブな才能が悪用された悲喜劇。ウェインは詐欺師でありながら、作品に対する情熱は本物で、その情熱が彼を社会のアウトローにしたようでした。贋作作りの工程や裏口入学的な展示までの過程が具体的に描かれ、文化人でもある彼のペルソナに魅了されました。重厚なヒューマン・ドラマとしても高レベルです。(50代 女性)

ドキュメンタリータッチながら、海賊映画のようなスリルが詰まっていて、ノンフィクションにしては息つく暇がありませんでした。ウェインの得意技である「信用の構築と崩壊」を見るたびに、この人間の心理の弱さと強さに惹きつけられました。逮捕後の法廷シーンは圧巻で、騙す側も騙される側もどこか似た立場に見えてくる妙がありました。(20代 男性)

美術の知識ゼロでも十分楽しめる、社会の構造と人間の欺瞞を炙り出す良質な作品でした。ウェインの話術に引っ張られつつ、それが真実なのか疑いながら観るのが楽しい。彼が最後に自分が創作者である矛盾に言及するシーンでは、観客も創作とは何かを問われている気がしました。(30代 男性)

ひとりの“文化テロリスト”がどれほど簡単に社会の常識をひっくり返せるかを、鮮やかに示した映画。美術界の権威主義に鋭く切り込みつつ、そこにある矛盾を見事に炙り出します。ウェインが贋作販売の利益よりも、自分が天才だという“誇り”を選んだあたりが、実は最も人間らしく、哀しい瞬間でした。(40代 女性)

軽妙なタッチで進むが、中身は重厚そのもの。ウェインがインタビューで笑いながら罪を肯定する様子には、嫌悪よりも好奇が勝ったほど。善悪だけでは語れない複雑さ、システムを利用して破壊する力。そして観る者に「自分は信じすぎないか?」という疑問を投げかける知的刺激があります。(50代 男性)

贋作が美術館を揺るがす構図は映画としても面白く、使われる名画の背景や制作エピソードも学びになります。ただのエンタメじゃなくて、権威と信用の関係を掘り下げる点が深かった。ウェインの最後のメッセージ「贋作も本物も境界は信用」っていう哲学にゾクリとしました。(20代 女性)

アート界の裏側を欲と嘘で塗り潰した一代記。美術館のキュレーターが自己弁護し、詐欺師が逆に美術批評家のようになる、その構造のひっくり返しに快感があります。ラストで服役中でも偽作を準備しようとする彼に、善意も悪意もないただの“創造者”としての矜持を感じました。深く考えさせられる、歴史に残るドキュメンタリーです。(30代 女性)

映画『美術館を手玉にとった男』を見た人におすすめの映画5選

偽りなき者(原題:The Hunt)

この映画を一言で表すと?

嘘が真実を飲み込み、平穏な日常が崩壊していく心理スリラー。

どんな話?

無実の保育士が、少女の些細な発言をきっかけに性犯罪者の烙印を押され、社会的に追い詰められていく。誰もが信じたい“正義”の裏に潜む危うさを暴き出す濃密なドラマ。

ここがおすすめ!

「信頼」や「真実」の揺らぎに焦点を当てる点で、『美術館を手玉にとった男』と共通。誰もが騙される構図にゾッとしつつ、ラース・ミケルセンの静かな演技が心に残ります。

スキャンダル(原題:Big Eyes)

この映画を一言で表すと?

アート界を揺るがす“代筆”スキャンダルの真実。

どんな話?

夫に才能を盗まれ続けた女性画家マーガレット・キーンの実話。有名な「ビッグ・アイズ」の画家として夫が表に立ち続け、彼女は裏で絵を描き続けたという衝撃の実話に基づいた物語。

ここがおすすめ!

アートの裏側と真贋の問題、表現者の存在意義がテーマ。『美術館を手玉にとった男』が好きな方には、こちらも感情的にぐっとくる構造です。ティム・バートン監督作ながら落ち着いた語り口も魅力。

キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン(原題:Catch Me If You Can)

この映画を一言で表すと?

天才詐欺師とFBI捜査官の知恵比べがスリリングな実録ドラマ。

どんな話?

10代でパイロット、医者、弁護士を偽装し全米を騒がせた実在の詐欺師フランク・アバグネイルJr.と、彼を追うFBI捜査官の長年にわたる追跡劇。嘘と真実の境界を駆け抜ける知的ゲーム。

ここがおすすめ!

『美術館を手玉にとった男』同様、「偽りの天才」に焦点を当てた爽快かつ人間味あふれる物語。レオナルド・ディカプリオの軽妙な演技も見逃せません。

バンクシー・ダズ・ニューヨーク(原題:Banksy Does New York)

この映画を一言で表すと?

街全体を巻き込んだ“アートゲリラ”の記録。

どんな話?

覆面アーティスト・バンクシーが2013年にニューヨーク市内で1日1作品を発表し続けた1ヶ月間の活動を追ったドキュメンタリー。市民・アート界・メディアがその足跡を追いかける。

ここがおすすめ!

アートと社会、価値と評価のズレが露呈していく構造が『美術館を手玉にとった男』とよく似ています。現代アートの意味を問い直す上で非常に刺激的な一作です。

ディス・イズ・ア・スキャンダル(原題:Made You Look: A True Story About Fake Art)

この映画を一言で表すと?

現代最大級の贋作スキャンダルを暴いたリアルドキュメント。

どんな話?

ニューヨークの名門ギャラリー「ノッドラー・ギャラリー」が20年にわたり贋作を本物として販売し続けた驚愕の実話。関係者の証言と真贋の攻防が交錯するアート業界の闇。

ここがおすすめ!

『美術館を手玉にとった男』が面白かった人にはドンピシャ。贋作の“価値”が誰によって決まるのかを問う内容で、スリリングかつ知的なドキュメンタリーです。

みんなの感想・レビュー