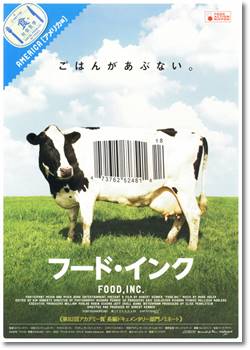

映画『フード・インク』の概要:2008年公開にアメリカで公開されたドキュメンタリー映画。隠ぺいされ続けてきた食品産業に潜む問題点に着目し、オーガニック・フードの価値を訴える。第82回アカデミー賞・長編ドキュメンタリー部門ノミネート作品。

映画『フード・インク』の作品情報

上映時間:94分

ジャンル:ドキュメンタリー

監督:ロバート・ケナー

キャスト:なし

映画『フード・インク』の登場人物(キャスト)

- エリック・シュローサー

- アメリカのジャーナリスト・脚本家であり、今作の共同プロデューサー。食に関する啓発記事を執筆しており、代表作に「ファストフードが世界を食いつくす(Fast food nation)」などがある。

- R・ロブ

- 全米養鶏協会に身を置く。養鶏産業のモデルケースの実現について利点が多いと語る人物。

- ヴィンス・エドワーズ

- ダイソン社の契約農家。16棟の鶏舎を保有し、30万以上もの鶏を育てる。科学の進歩に感謝し、金儲けを優先するタイプの養鶏家。

- キャロル・モリソン

- パーデュー社の契約農家。大勢の農家が取材を拒否する中で、唯一応えてくれた農家。昔ながらの開放型の鶏舎を使う。

- マイケル・ポーラン

- 「雑食動物のジレンマ」著者。食べ物を語る権利を主張し、目の前の事実と異なる実態を暴こうとしている。

- L・ジョンソン

- アイオワ州立大学、穀物利用研究室所属。多くの食品の原料となる高果糖コーンシロップの発明に携わる。

- バーバラ・コワルチク

- 「食の安全」の提唱者。汚染された食材がきっかけで、6年前に自身の息子を失っている。

- J・サラティン

- ポリフェイス農家。自然と共存した形で、有機農家を実践している一人。

映画『フード・インク』のネタバレあらすじ(ストーリー解説)

映画『フード・インク』のあらすじ【起】

アメリカにおける食生活に生じた変化は、過去1万年よりもここ50年間の方が遥かに大きい。スーパーに四季は関係なく、常に豊富な食材が並ぶ。それは人工的に熟させた概念としての商品が並んでいるからだ。青果のみならず食肉は「農場」ではなく「工場」の流れ作業によって生産される。利益優先の巨大企業がフードシステムを支配することで、人間の健康以外にも危険が迫っている。

1930年代に登場した「ドライブ・イン」は「工業フードシステム」の発端となり、外食店経営に画期的革命を起こした。熟練した調理人の能力よりも、低賃金で代わりのきく人員の雇用を優先することで、世界中のどこで食べても美味しい食事を提供することが可能となった。巨大な買い手となった一握りの企業は巨大な売り手を求め、生産業者の占有率も変えてしまった。

さらに化学の進化は養鶏場を「ただヒナを預かる場所」へと変化させてしまった。消費者が好む大きい胸肉の鶏を供給するため、従来の1/2の期間で2倍のサイズの鶏を育てることに成功したが、体重を支えきれず2.3歩進むだけで足が折れてしまう異常な個体が完成してしまう事態。「チキン」を育てるのではなく、機械によって個体差のない食品を大量に作っている。

映画『フード・インク』のあらすじ【承】

スーパーマーケットに置かれる約90%以上の製品の源となるのは、遺伝子組み換えによって大量生産された安価なコーンである。それは加工食品の原料のみならず家畜の飼料としても活躍している。まさにコーンが世界を制覇している状況である。

飼料を安く仕入れたい大企業は、州議会などに裏金を流すことも厭わない。生産過剰という状況であるが、収穫高による報奨金制度など国の方針により農業は化学が敷いたレールの上を走り続けた。

その弊害として草地ではない巨大農場で育てられた牛は、安価で太らせやすいという理由から、本来食べるはずがないコーンを飼料とさせられている。イレギュラーな吸収物と、フンまみれの不衛生な環境はO-157などの大腸菌に感染を引き起こした。

人間の命に襲いかかる感染は食肉のみならず、工業農業で生産された葉物野菜や飲料からも発生した。取材当時、アメリカの農地の30%をコーン畑が占めている。食品製造のテクノロジーが進むほど、消費者は安く食べ物を手にできるが、一方で生産量を維持するための隠されたリスクと常に隣り合わせとさせられている。

映画『フード・インク』のあらすじ【転】

汚染されたハンバーガーを食べた少年が、2週間という短い闘病の末亡くなった。農務省が操業停止命令を出したのは、死後16日後と対応が遅かっただけではなく、逆に企業に提訴され政府の無力さを露呈させる事態となった。被害者の家族を筆頭に、政府の権限を拡大する「ケヴィン法」を提案。リコールの正当性の証明から始め、長い闘いの末、2011年にようやくオバマ大統領の署名までこぎつけ、消費者が食の安全管理システムを取り戻す明るい兆しとなった。

家畜の命を尊重し「おいしい食品と作る」ことが大切と語り、有機農業を実践する農家も少なくはない。屋外の農場で牧草を食べさせ自然に循環し、人の手を加えずのびのびと牛を育てている。手作業で肉を捌いていても、科学とテクノロジーの融合した工場農業に比べ、効率は決して劣らないという。

ファストフードなど高カロリーの食品が安いのは国の助成金によって作られた原材料があるからだ。食材を選び、料理をするよりもスナックを買ったほうが安くあがる。自動的に塩・油・砂糖を摂取するように国が設計した食生活は、肥満や糖尿病に連結している。事実、2000年以降に生まれたアメリカ人の3人に1人は糖尿病予備軍である。健康のために、薬を買うのか、野菜を買うのか。命に係わる究極の選択に迫られる消費者がいるのも現実である。

さらに、今や最も危険な仕事の一つとされる「食肉業」では、不法移民などを雇い生きた機械のように消費している。

映画『フード・インク』の結末・ラスト(ネタバレ)

消費者が気づかないうちに、農民の生活は革命的に変わった。食べ物の知的財産を握るモンサント社の存在は大豆農家にとって脅威的で、種子の保存禁止のみならず、訴訟の恐怖に追い込んでいる。企業と裁判所・政権との癒着は民間の専門家も官僚も巻き込み、農家を圧迫し、人命より企業が守られるという異常な状況を作っている。

一方で、有機になだれ込む企業も急増している。世界最大のスーパーマーケットチェーンウォルマートも、消費者の需要に求め有機農家との提携を始めた。

クローン動物の非表示販売の許可やカロリー・トランス脂肪酸、産地や遺伝子組み換え

といった、値段以外で知るべき食品のルーツなどの情報が消費者の目には入らないという隠蔽体質は今もなお続いている。

労働者と動物に優しい企業を選び、旬なもの買う、地産食品を買う、ラベルを見るといった小さな工夫で、企業の無責任な態度に消費者が立ち向かうべきだ。世界は変えられる「一口ずつ」でも。

映画『フード・インク』の感想・評価・レビュー

「ごはんがあぶない」というキャッチフレーズはとてもスマートに危機感を伝えてくれた。今作は寡占化したアメリカの食品産業における事情を取り上げているが、私たちが住む日本も例外ではないと思う。食品のボーダーレス化が進み消費者の選択肢が増える中で、格好つけた「オーガニック」を選ぶのではなく本質的に良いものを手に取るきっかけをくれた一作であった。(MIHOシネマ編集部)

みんなの感想・レビュー