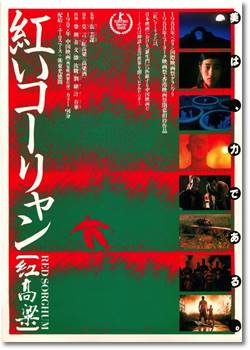

この記事では、映画『紅いコーリャン』のあらすじをネタバレありの起承転結で解説しています。また、累計10,000本以上の映画を見てきた映画愛好家が、映画『紅いコーリャン』を見た人におすすめの映画5選も紹介しています。

映画『紅いコーリャン』の作品情報

上映時間:91分

ジャンル:ラブストーリー、ヒューマンドラマ、戦争

監督:チャン・イーモウ

キャスト:チアン・ウェン、コン・リー、トン・ルーチュン、リウ・チー etc

映画『紅いコーリャン』の登場人物(キャスト)

- 九児(コン・リー)

- 18歳で酒造場へと嫁いだ女。自分を売った父親を恨んでいる。嫁ぎ先の夫が行方不明になり、余という男と契りを結ぶ。酒造場を継ぐ決断をし、必死に生きる。

- 余占鰲(チアン・ウェン)

- コーリャン畑で九児を助け、そこで九児と愛の契りを交わす。ふざけて自分の尿を入れたお酒が美酒に変化し、そのお酒が十八里紅と名付けられる。侵略してきた日本軍と戦おうとする。嫉妬深くて幼稚なところがあるが、戦いに挑む姿勢は男らしい。

- 羅漢(トン・ルーチェン)

- 酒造場の番頭。九児のことをおかみさんと呼ぶ唯一の男。頼り甲斐がある。長年お酒造りに携わるも、余の尿が美酒になったことにショックを受けて姿を消す。抗日運動家になり、日本軍に殺されてしまう。

- 秀三炮(チー・チェンホア)

- 強盗団のボス。九児を誘拐し、お金を得る。日本軍が侵略し、抗日運動家になる。日本軍に殺されてしまう。

映画『紅いコーリャン』のネタバレあらすじ(起承転結)

映画『紅いコーリャン』のあらすじ【起】

1920年代のある夏の日。18歳の九児という少女が、造り酒屋の主人である李のもとに嫁ぐことになる。李はハンセン病でなかなか嫁が見つからず、もう50歳を過ぎる年齢になっていた。

その頃の風習で、嫁入りの道を移動している間に嫁をいじめる「嫁いじめ」という習わしがあった。李の親族と運びのプロが担ぐ御輿に乗って移動する九児はそこで散々悪口を言われ、御輿を揺らされる。九児はその状況に、思わず涙を流してしまう。

7ヘクタールもの紅いコーリャンが生えた青殺口へとやってきた一同。刈り入れする者もいないこの野生のコーリャン畑の中から、突然覆面を被った男が現れる。銃を持ったその男は金を要求し、それを奪う。覆面の男は御輿の中の九児を外に出し、どこかへと連れ去ろうとする。隙を狙った御輿担ぎの余が覆面男を倒し、どうにかその場を収める。

嫁いで三日目に実家へと戻る習わしがあり、九児は父親に連れられて実家へと帰る。父親は、実家に帰っても必ず戻りなさいと九児に伝える。李の家族は羽振りがよかったのだ。

映画『紅いコーリャン』のあらすじ【承】

九児は父親との帰り道、紅いコーリャン畑へとやってくる。すると再び、覆面を被った男に襲われてしまう。覆面を取った男の正体は、一度九児のことを救った余だった。お互いに意識していた九児と余は、紅いコーリャン畑の中で愛の契りを交わす。

実家に帰った九児の表情は冴えず、再び李の家に戻ることを躊躇していた。父親はそんな九児を叱りつける。九児は、お金のために自分を売った父親を非難する。

九児が李のもとに戻ると、李が行方不明になっていた。九児は、未亡人として酒造場を継ぐことを決断する。九児の言葉に、出て行こうとしていた労働者達と番頭の羅漢も戻って仕事を続けることを決める。

余が酒造場へと戻ってくる。酔っ払った余は、九児は俺の女房だと騒いで家に入ろうとする。その騒ぎを聞いた九児は、余をその場から追い出す。

甕に入れられた余は、その中で三日間を過ごす。その間、三炮という有名な男が率いる強盗団が酒造場を襲い、九児が誘拐されてしまう。身代金を要求してきた三炮。九児はどうにか身代金と引き換えに酒造場へと戻ってくる。

映画『紅いコーリャン』のあらすじ【転】

余は三炮のしたことが許せず、三炮のもとへと一人で押し入って三炮を脅しつける。

気を落としている九児を気遣った羅漢が、釜入れを見ないかと誘う。唯一九児のことをおかみさんと呼ぶ羅漢を九児は、一番に信頼していた。

酒造場へと向かった九児は、そこで初めて釜入れの作業を見ることになる。いつもより張り切る労働者に混じり、九児もお手伝いをする。釜に冷水をかけると、そこから美しい真っ赤な色のお酒が滴り落ちるのだった。労働者達は、その酒を酌んで儀式を始める。

九児がそのお酒を味見する。注がれたお酒を全て飲み干す九児。彼らはお酒の出来栄えに大いに満足し、楽しんでいた。そこへ、三炮のもとから帰ってきた余が姿を見せる。自分は命をかけて三炮のもとへと押し入ったのに、陽気に楽しんでいる九児たちの姿を見て怒りをあらわにする。

怒った余は、甕に入ったコーリャン酒の中に放尿し始める。自分が酒を造ると言って酒造場を荒らす余は、九児を担いで家の中へと入っていく。

映画『紅いコーリャン』の結末・ラスト(ネタバレ)

その夜、羅漢が甕に入った余の尿入りのコーリャン酒を飲む。羅漢はあまりの美味しさに驚き、すぐに九児のもとへと向かう。それを聞いた九児は、そのお酒を「十八里紅」と命名する。そして、羅漢はそのまま酒造場を出ていき、姿を消してしまう。

何年もの年月が過ぎ、コーリャン畑で九児が身篭った余との子供の豆官は9歳になっていた。

日本軍が、九児達の村に侵略してくる。彼らは道路を建設するため、村人達に畑をつぶすという強制労働につかせる。

村人の前で、見せしめに吊るし上げられた男の処刑が始まろうとしていた。その男とは、抗日運動家になった三炮と羅漢だった。

その夜、九児は村の男達に十八里紅を振る舞い、夜明けに日本軍を攻撃すると誓い合う。

日本軍のトラックが通るはずの道に火薬を仕込み、男達は待ち伏せをする。しかし、日本軍はなかなかそこにやってこない。

豪勢な料理と酒で男達の生還を待っていた九児だが、日本軍が来ないことを豆官が知らせにくる。腹を空かせていた男達のもとに料理を届けようとした九児は、コーリャン畑で日本軍に撃たれて死んでしまう。男達は日本軍に襲いかかり、あたりは火の海と化す。そして、生き残った余と豆官が、血で赤く染まったコーリャン畑に立ち尽くすのだった。

映画『紅いコーリャン』の感想・評価・レビュー(ネタバレ)

名匠チャン・イーモウ監督のデビュー作。本当にこの人は色彩の美しさを極限まで引き出せる人です。素晴らしい。しかもこの作品では「紅」に特化しています。なぜ「赤」ではなく「紅」なのか。作品を見ると、ああなるほどと感嘆してしまうストーリーでした。

灼熱の太陽。流れる血。コーリャンの酒。とにかく何もかもが紅い。映像から感じられる土臭さや埃っぽさがとてもリアルで、苦しくなるほどです。

最初は綺麗だと思って見ていた「赤」が徐々に痛々しい「紅」に変わっていく様子を真っ向から感じられる作品です。(女性 30代)

張芸謀監督のデビュー作とは思えない圧倒的な映像美に魅了されました。特にコーリャン畑が真紅に染まるシーンの幻想的な美しさは圧巻で、物語の激情と見事にリンクしています。物語後半、日本兵によって夫が殺される展開には胸が痛みましたが、最後に主人公が強く生き抜いていく姿が描かれ、力強い余韻が残ります。(30代 女性)

若い鞏俐の存在感が凄まじい。言葉よりも目の表情で多くを語る演技に、強さとしなやかさを感じました。物語自体は非常にシンプルながら、映像の力で観客を圧倒してくるのがこの作品の魅力。日本兵に対する怒り、家族を守るための闘争心などが静かに燃え続け、観終わったあとにじわじわと効いてきます。(50代 男性)

初めて中国の田舎を舞台にした戦争映画を観ましたが、感情の描き方がとてもストレートで印象的でした。愛と暴力、生と死が入り混じる中で、女性が徐々に村を束ねる存在へと変化していく過程が描かれており、胸を打たれます。ラストの復讐劇は衝撃的で、戦争のむなしさと人間の強さを同時に感じました。(20代 女性)

ナレーションを通して語られる“回想”形式が心地よく、ひとつの民間伝承を聞いているような気分になりました。コーリャン酒の香りがこちらまで漂ってきそうな演出、風に揺れる赤い穀物畑のうねりなど、視覚と聴覚に訴える力がすごい。戦争によって奪われる日常と、それでも続く生命力が描かれていたと思います。(60代 男性)

物語の起伏は意外と少ないのに、最後まで目が離せませんでした。自然光を活かした撮影が本当に美しく、農村の素朴さがそのままスクリーンに表れていました。主人公の女が力強く生き、村を支える存在になっていく過程に静かに感動。父の死を境に語り手の視点が変わる終盤は、特に印象的でした。(40代 女性)

映画というよりも一つの詩のような作品でした。風景と人々の感情が溶け合っていて、セリフに頼らずとも伝わるものがたくさんあったように思います。日本兵に村人が虐殺されるシーンは胸が張り裂けるほど辛かったですが、最後のナレーションで“祖母”が語られることに、命の連鎖と希望を見出せました。(30代 男性)

中国映画に対して少し構えていたのですが、想像以上に美しくパワフルな作品でした。個人的には、赤いコーリャン畑が象徴として使われる演出に感動。主人公の成長が自然の描写と連動していて、とても詩的でした。戦争映画でありながら、母性と土地への愛を描いた物語としても受け取れる深みのある作品です。(20代 女性)

物語よりも映像で語る作品で、張芸謀監督の感性が爆発しています。中国の土着文化と詩的な表現が融合し、観ているだけで異国の風景に浸れる映画。暴力や死といった過酷な現実も描かれますが、それ以上に“生きる”ことの力強さが前面に出ていて、観終わったあとは不思議な充足感が残りました。(60代 女性)

ある種の“伝説”として語られる構成がとてもよかったです。祖父母の物語を孫が語ることで、戦争という背景があっても、そこに確かに愛とユーモアと生命があったことを感じさせてくれました。ラスト、主人公が静かに歩いていく姿はとても力強く、美しさと悲しみが同時に押し寄せてきました。(40代 男性)

映画『紅いコーリャン』を見た人におすすめの映画5選

初恋のきた道(原題:The Road Home)

この映画を一言で表すと?

純粋な愛の記憶を、美しく静かに描いた映像詩。

どんな話?

父の葬儀に故郷へ戻った息子が、母から語られる両親の“初恋”の物語に耳を傾ける。都会から来た若い教師と村娘の出会い、想い、そして永遠の別れが、四季折々の自然と共に映し出される感動作。

ここがおすすめ!

『紅いコーリャン』同様に田舎の風景と人間の感情を結びつける映像が美しく、文化の香りと時代の空気を感じられます。若き日の鞏俐の存在感も素晴らしく、張芸謀監督の“静の名作”として必見です。

黄色い大地(原題:Yellow Earth)

この映画を一言で表すと?

乾いた大地に生きる人々の沈黙が、胸を打つ中国映画の金字塔。

どんな話?

共産党の兵士が民謡を集めるため陝西の農村を訪れ、少女と心を通わせる。だがその村には貧困と封建的な慣習が根強く残っていた。社会の変革と人々の暮らしのギャップを詩的に描く静かな衝撃作。

ここがおすすめ!

張芸謀が撮影監督として参加したこの作品は、『紅いコーリャン』の原点的存在。セリフ少なく、映像と沈黙で語る手法が際立ちます。大地そのものが登場人物のように存在する、芸術性の高い名作です。

山の郵便配達(原題:Postmen in the Mountains)

この映画を一言で表すと?

父と子、自然と人のつながりを描いた、静かで温かい旅の物語。

どんな話?

山奥の村へ郵便を届け続けた老郵便配達人が、息子に仕事を引き継ぐ最後の道のりを共に歩く。険しい山道を通じて、無口な父子が少しずつ心を通わせていくヒューマンドラマ。

ここがおすすめ!

大自然の中で語られるのは派手な出来事ではなく、日常と静かな愛情。『紅いコーリャン』のように自然が大きな存在感を持ち、人間ドラマと風景が一体化した美しさがあります。涙を誘う温かい一作です。

ノルウェイの森

この映画を一言で表すと?

喪失と再生を、四季の移ろいと共に描いた青春の記憶。

どんな話?

親友の死をきっかけに心に傷を負った青年ワタナベが、精神的な不安定さを抱える直子との関係に苦しみながらも、新しい出会いと向き合っていく。村上春樹原作の繊細な青春映画。

ここがおすすめ!

『紅いコーリャン』と同様に、自然や風景が人物の内面と連動する構成が印象的。トラン・アン・ユン監督の詩的な映像美が、登場人物の孤独と愛を静かに包み込みます。情緒的で余韻深い映画です。

さらば、わが愛/覇王別姫(原題:Farewell My Concubine)

この映画を一言で表すと?

芸と愛、そして時代の波に翻弄された人生の叙事詩。

どんな話?

京劇の世界に生きた二人の男が、半世紀にわたる中国激動の時代を背景に、舞台と現実のはざまで運命に翻弄されていく。愛と芸、友情と裏切りが交差する壮大な人間ドラマ。

ここがおすすめ!

張国栄の圧倒的な演技と美術、衣装、音楽のすべてが融合した芸術作品。『紅いコーリャン』のように歴史と人間の内面を重ね合わせる力強さがあり、中国映画の真髄を感じられる名作です。

みんなの感想・レビュー